中国历史悠久、幅员辽阔、还是一个拥有56个民族的大家庭,因此,传承下来众多的民俗文化项目。这些民俗文化项目反映了人们敬畏自然、祈福未来美好生活的愿望和向往!今天就让我们一起来看看农历六月三十的民俗吧!

一、六月三十是甘肃西和“乞巧节”

乞巧节(七夕节)、又称“女儿节”、“女节”、“古代妇女节”。是流行于甘肃省西和县的传统节日,2008年6月获批列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

七夕乞巧民俗出现于汉代,经过唐宋时期的发展,明清两代达于兴盛,至今已有千余年历史。西和乞巧民俗活动内容丰富,形式多样,从农历六月三十日(小月为二十九日)晚开始,至七月初七日晚结束,前后历时七天八夜,整个活动分为坐巧、迎巧、祭巧、拜巧、娱巧、卜巧、送巧七个环节。人们祈求自己能够:心灵手巧、获得美满姻缘!

七夕节(乞巧节)源于我们无人不知+无人不晓的:牛郎和织女的爱情故事!

传说:织女是天帝的外孙女,在天宫织云纹锦绣和仙人天衣。后来她偷偷下到凡间,和牛郎相亲相爱,还生下了两个孩子。天帝知道后大怒,就派天神把孙女抓回天庭。

老牛让牛郎剥下自己的牛皮,飞到天庭寻找织女。牛郎用扁担挑着孩子,被隔在天河西边。喜鹊为他们的挚情感动,每年农历七月初七,便一齐飞向天河,搭起一座鹊桥,好让他们相见。

相传织女心灵手巧,因此,每到这一天,女子们就用瓜果祭祀星神(织女星或魁星神),然后齐坐一起,或对月穿针,比赛眼力;或以针浮水,觇人巧拙。就形成了:摆七娘、拜七娘(巧女向织女祈福)、吃七娘饭(乞巧艺人自发组织七娘宴)、送七娘(焚烧祭品、恭送七娘回仙界)等民俗活动。

西和七夕节,源自对自然的崇拜和妇女穿针乞巧技艺的传承,被赋予了牛郎织女的美丽神话故事,成为象征爱情的节日。西和乞巧节又以丰富多彩的各种民俗活动,形成了自己极为独特的民俗文化特色,充分体现了西和人对未来美好生活的向往和追求!

二、农历六月三十是常德“桃源板龙灯”

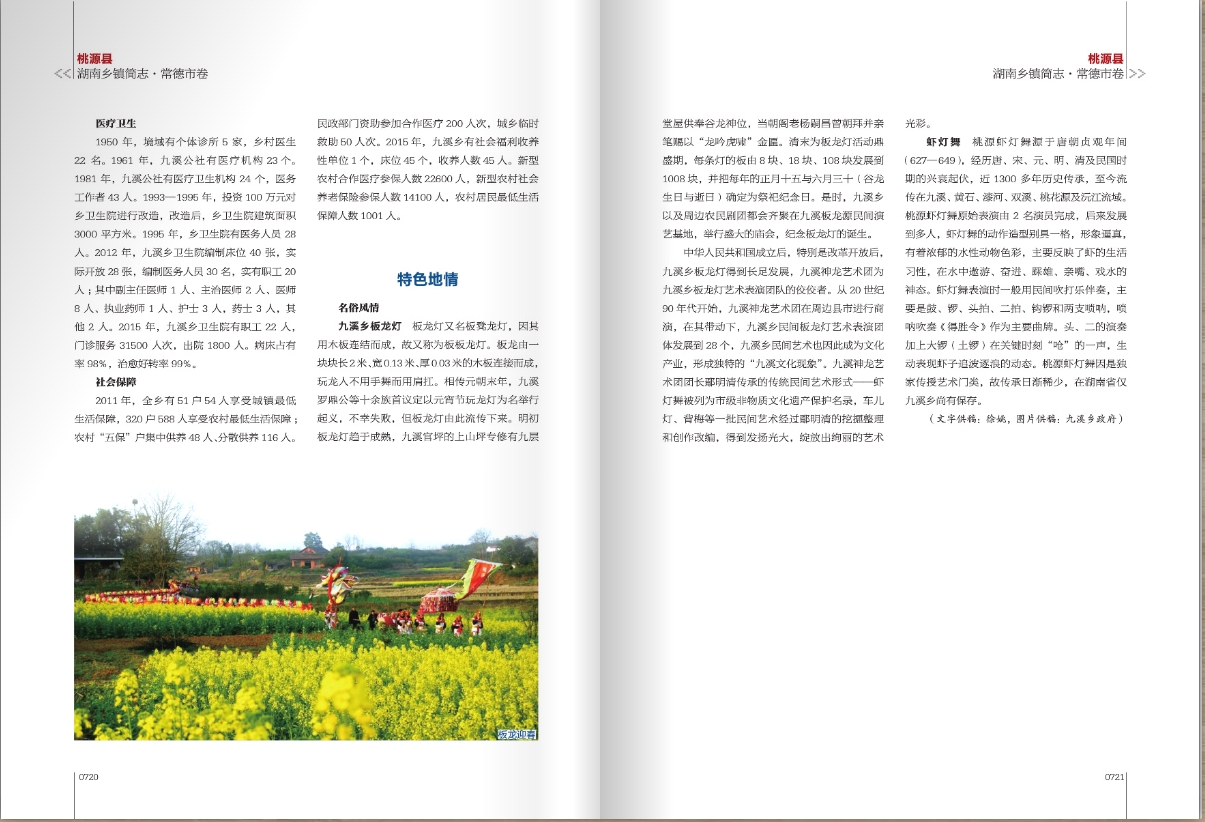

“桃源板龙灯”又名:板凳龙灯、板板龙灯,是流行于沅江流域的一种传统龙灯表演,因用木板连接舞动而得名,传说参加者可保人丁兴旺,五谷丰登。

“桃源板龙灯”历史悠久,其初萌于东晋,兴于唐,盛于清,完善于今。“桃源板龙灯”民俗源于纪念谷龙救助遭受旱灾的百姓的故事,因此,将每年正月十五与六月三十,即谷龙生日和逝日确定为祭祀纪念日,又称为“谷龙节”。

关于谷龙救助灾民的故事,在民间有这样的神话传说:

传说:明永乐二年(1404年),罗鼎夫妇在从江西吉安到湖南桃源谋生途中拾得一颗大蛋,还孵出一条金色小龙。当夜,罗鼎在客栈就梦见金龙藏身于他家谷仓,大兴造谷之事,仓内每日可出稻谷36担。不曾想此梦为真,日后天天如此。但是,在明英宗八年(1445年),因为久旱不雨,寸草不收,民不聊生,罗鼎便决定开仓赊粮。一时间,百姓蜂拥而至。结果因为谷过量,谷龙于古历六月三十日死于仓底。

为感其恩,罗鼎率众人裁龙八段、棺椁装殓、大礼超度,将谷龙厚葬于下山坪小山嘴上,并在龙庙重修莲花观以表纪念。明末,九溪乡官坪村的上山坪专门修筑占地2400多平方米的“九层堂”,并请名师塑一龙头人身老道,端坐于莲花宝座之上,供奉谷龙影身神位与首领塑像,朝拜至今。人们祈福:风调雨顺、五谷丰登、幸福安康!

“桃源板龙灯”就是用板凳拼接组成的龙身,塑造出谷龙神韵。板龙灯出灯时,前面10杆九眼铳开道,接着1面队旗、8个排灯箱、2面大土锣、2人抬鼓、4支唢呐、1班土锣鼓、1把万人伞,1个龙珠,1队板龙灯。

板龙灯舞可概括为四种:一是平步舞,舞时摇头摆尾,轻盈欢畅;二是狂欢舞,舞时头、身、尾行步急促,势如排山倒海;三是参花舞,舞时行步曲折,难度高,速度快,可玩“福、禄、寿、喜”、“双龙出洞”、“游龙戏珠”、“天鹅抱蛋”等字样与图案;四是戏龙舞,舞时与虾子灯舞、蚌壳舞、仙鹤舞、狮子舞、龙船舞等插花行走,穿梭欢舞。同时,在弯曲舞时有如烈龙奔潭,直线舞时有如流星穿地,缓慢舞时有如金龙走水,造型舞时有如山花烂漫,松散舞时有如天女散花,让观众目不暇接。

届时,庄严的祭祀活动和隆重的“桃源板龙灯”表演一起形成了宗族祭祀与庙会娱乐一体的板龙灯民俗文化。“桃源板龙灯”已于2010年列入“常德市非物质文化遗产代表性项目名录”。