明永乐二年(1404年)的秋风卷着尘土,扑在罗鼎夫妇沾满泥点的粗布衣衫上。他们背着半旧的行囊,从江西吉安一路跋涉到湖南桃源,脚下的路像是永远走不完,干裂的嘴唇泛着白皮,只有眼里还残存着对新生活的一丝希冀。

走到沅水支流的河滩边时,王氏突然 “哎哟” 一声蹲下身。她的布鞋被什么东西硌得生疼,扒开半湿的河沙,一颗足有笆斗大的蛋滚了出来。蛋壳泛着奇异的青金色,在秋日的阳光下流转着朦胧的光,像是裹着一层云雾。

“这是个啥?” 罗鼎搓着满是老茧的手,小心翼翼地把蛋抱起来。蛋身温热,隐约能感觉到里面有微弱的搏动,像是有生命在悄然生长。夫妇俩对视一眼,没再多想,用破布把蛋裹了几层,塞进背篓最深处。

当晚他们在镇上客栈歇脚,罗鼎抱着蛋蜷缩在硬板床上,恍惚间竟做起梦来。梦里有条金光闪闪的小龙盘在他家谷仓梁上,鳞片比铜钱还亮,吐着的信子带着稻穗的清香。小龙朝他摆摆尾巴,谷仓里就 “哗啦啦” 涌出白花花的稻谷,不多不少,正好堆成三十六担小山。

“当家的,你咋笑出声了?” 王氏被他的呓语惊醒。罗鼎揉着眼睛坐起来,只见背篓里的蛋裂开道细纹,一道金光从缝里钻出来,在昏暗的油灯下绕了三圈,又缩回蛋里。

半年后,罗鼎在桃源乡下租了间带谷仓的土屋。清明刚过,那颗巨蛋终于 “咔嚓” 碎裂,一条尺许长的金龙钻了出来。它没有传说中龙的凶戾,反而像条温顺的小蛇,用脑袋蹭着罗鼎的手心,鳞片摸起来竟像绸缎般光滑。

更奇的是,当天夜里谷仓就有了动静。罗鼎举着油灯过去一看,吓得差点把灯盏摔在地上 —— 空荡荡的谷仓里,整整齐齐码着三十六担稻谷,新脱粒的谷粒还带着田野的湿润气息。他试着舀出一担,第二天清晨再去看,谷仓又满了,不多不少还是三十六担。

日子就这么宽裕起来。罗鼎夫妇用多出的稻谷换了耕牛和农具,还时常接济邻里。金龙也渐渐长到丈余长,白天蜷在谷仓梁上睡觉,夜里就绕着粮堆盘旋,每次翻身都会落下些谷粒,在地上积成小小的金堆。

这样过了三十九年,到了正统八年,桃源遇上了百年不遇的大旱。从清明到夏至,天上没掉过一滴雨,田里的禾苗全都蔫成了枯草,河床裂开的口子能塞进拳头。镇上的米行早早关了门,饥民们拖家带口地往有水源的地方挪动,沿途随处可见倒在路边的饿殍。

“不能眼睁睁看着乡亲们饿死。” 罗鼎望着谷仓门前黑压压的人群,咬了咬牙。他打开仓门,让王氏在门板上记账,凡是来借粮的都登记在册,言明来年秋收再还。

起初金龙还能应付,谷仓里的稻谷源源不断。可旱情越来越重,来借粮的人从附近村子蔓延到几十里外,每天要出的稻谷远超三十六担。罗鼎夜里总能听见谷仓里传来低沉的龙吟,像是不堪重负的叹息。他几次想关仓,可看到灾民们枯槁的脸,话到嘴边又咽了回去。

古历六月三十那天,当最后一个灾民背着稻谷离开时,谷仓突然传来一声凄厉的龙啸,震得屋顶的瓦片簌簌往下掉。罗鼎冲进去,只见金龙瘫在空荡荡的谷仓地上,鳞片失去了光泽,原本矫健的身躯变得干瘪,大口大口地喘着气,金色的瞳孔渐渐涣散。

“小龙!小龙!” 罗鼎扑过去想抱起它,可指尖刚碰到龙身,那金光就像潮水般退去,庞大的身躯竟一点点缩小,最后化作一道金烟钻进地底,只在地上留下八段晶莹的龙鳞,像是凝固的月光。

整个桃源都惊动了。百姓们捧着自家仅存的杂粮赶来,跪在谷仓前哭成一片。罗鼎抹着眼泪,按照乡绅的提议,把八段龙鳞分别装进八口柏木棺材,每口棺材都裹着红绸,由八个壮汉抬着,送到下山坪的小山嘴安葬。

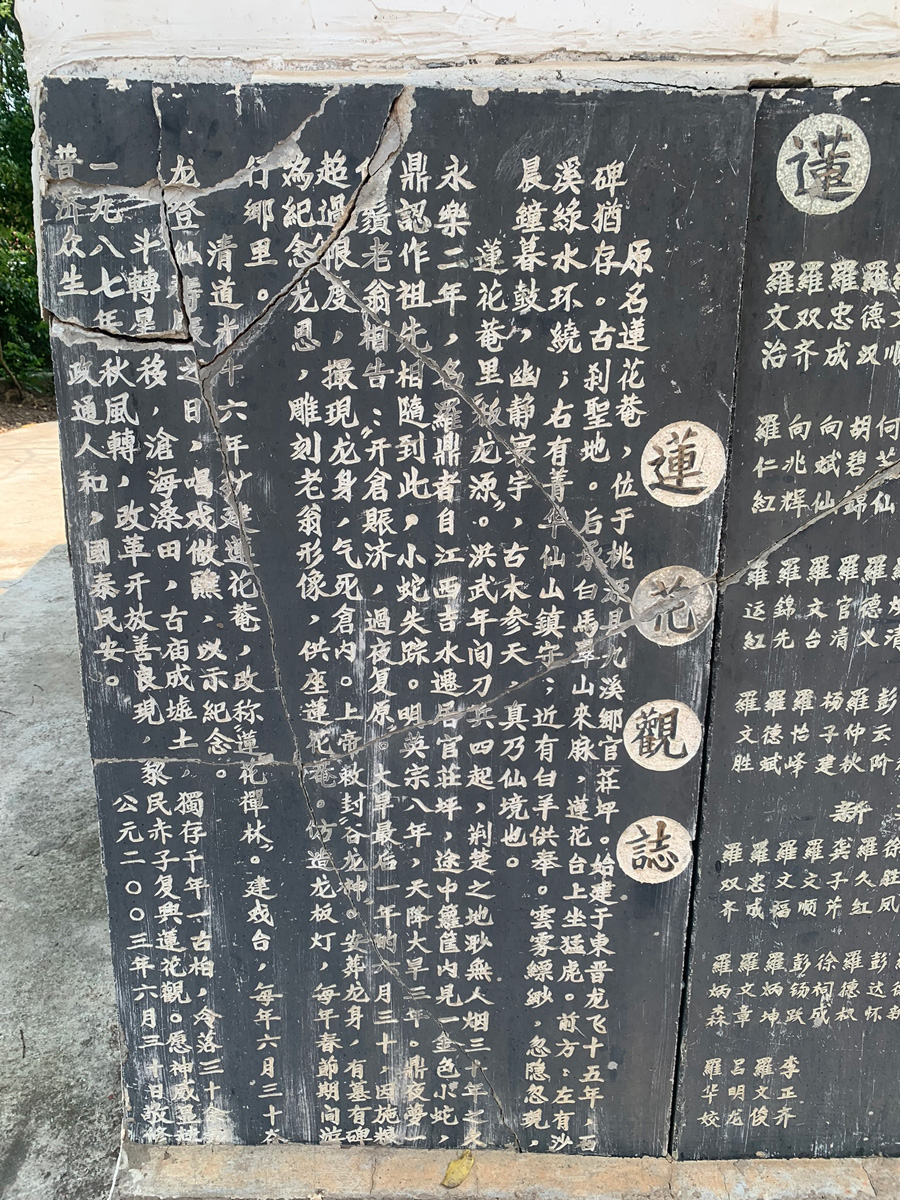

他们为龙坟砌了青石墓围,立了块无字碑 —— 没人知道该用什么文字来称颂这条舍身救民的龙。罗鼎又带头捐出积蓄,在附近的龙庙重修了莲花观,请来道士日夜诵经,超度谷龙的亡灵。

出殡那天,有人想起往年抗旱时扎的草龙灯,提议用灯舞来纪念谷龙。可不知是谁先说了一句:“草龙太轻,配不上谷龙的恩德。” 于是大家拆了自家的门板,削成整齐的木板,在上面扎起灯笼,每块木板代表一段龙身,八块木板连起来,就成了最初的板龙灯。

夜幕降临时,三十六盏灯笼在山间亮起,像是金龙重新睁开了眼睛。罗鼎捧着第一块灯板走在最前面,身后跟着扛着灯板的乡亲们,脚步沉重却坚定。板龙在山路上蜿蜒起伏,灯笼的光晕映着每个人脸上的泪痕,也映着他们眼中不灭的敬意。

后来,九溪乡官坪村修起了九层堂,里面供奉着龙头人身的塑像。每年六月三十,四面八方的人都会赶来,扛着自家的灯板加入舞龙的队伍。龙板从八块增加到十八块、八十八块,最长时竟有一千零八块,在夜色中舞动起来,宛如一条贯通天地的星河。

那些灯板上的灯笼,永远用最亮的蜡烛。人们说,这样谷龙在天上就能看见,知道桃源的百姓没有忘记它 —— 那条从巨蛋里孵出,用生命滋养了一方土地的金龙,早已化作这片土地最深沉的记忆,在每一盏板龙灯的光晕里,静静守护着岁岁丰登。