板龙灯龙头

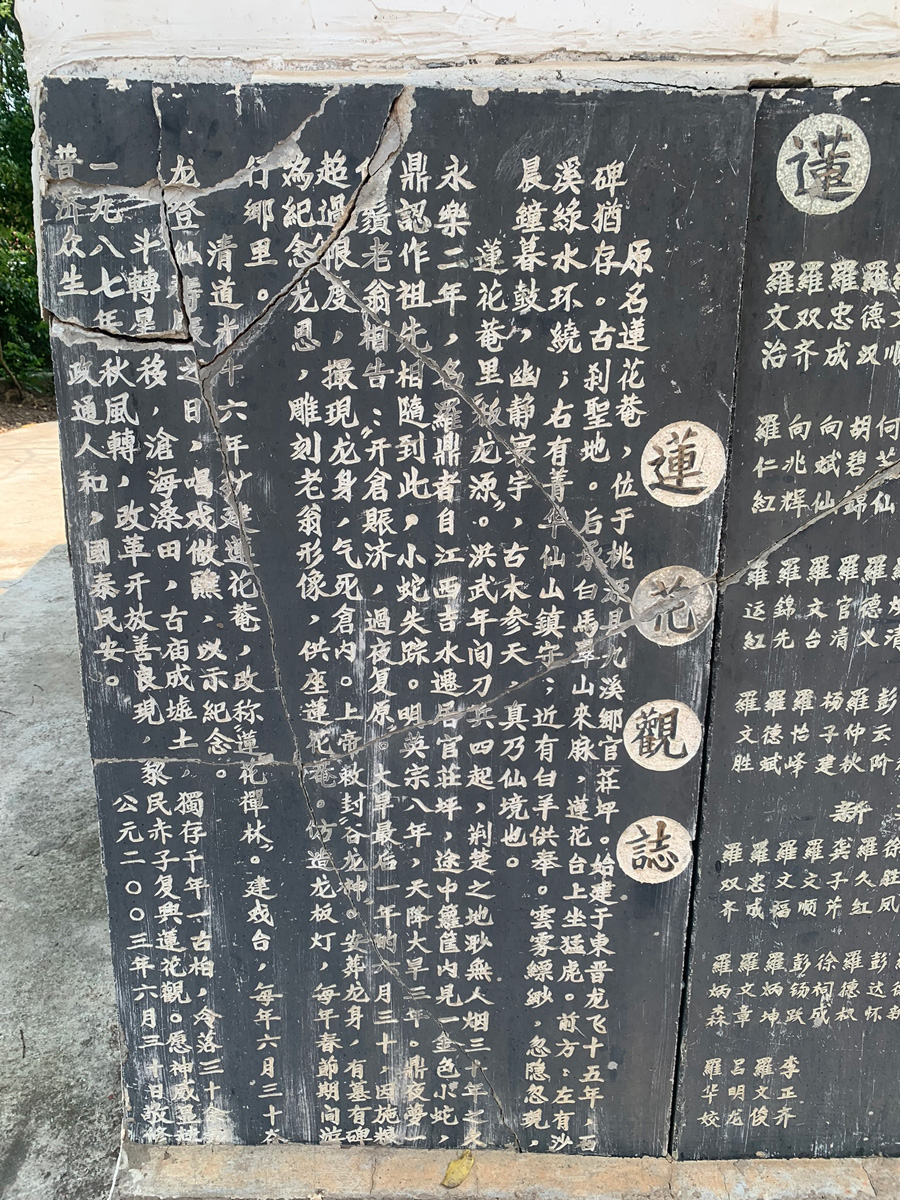

桃源板龙灯初萌于东晋,兴旺于李唐,火爆于宋朝,成熟于明初,鼎盛于清朝,完善于当代。板龙灯起源于草龙灯。相传明永乐二年(1404年)罗鼎夫妇从江西吉安到湖南桃源谋生途中拾得一颗大蛋,孵出一条金色小龙。当夜,罗鼎在客栈梦见金龙藏身于他家谷仓,大兴造谷之事,仓内每日可出稻谷36担。不曾想此梦为真,日后天天如此。明英宗正统八年(1443年),久旱不雨,寸草不收,罗鼎开仓赊粮,百姓蜂拥而至,因出谷过量,谷龙于古历六月三十日死于仓底。为感其恩,罗鼎率众人裁龙八段,棺椁装殓,大礼超度,厚葬于下山坪小山嘴上,造其坟,树其碑,砌以墓围,并在龙庙重修莲花观纪念。因传说与现实的融合,从此,玩草龙灯便改为玩板龙灯。明末,九溪乡官坪村的上山坪专门修筑占地2400多平方米的“九层堂”,并请名师塑一龙头人身老道,端坐于莲花宝座之上,供奉谷龙影身神位与首领塑像,朝拜至今。清末每条灯的龙板由八块、十八块、八十八块、一百零八块、二百八十八块发展到一千零八块,逐步形成了融宗族祭祀与庙会娱乐为一体的板龙灯文化。板龙灯 板龙,与龙灯迥异,板龙的龙头龙尾和牌灯系纸糊篾扎,且与龙身脱节。龙身由若干块木板连结,每块灯板长六尺、宽五寸、厚两寸,上扎彩色灯笼三盏,内燃蜡烛;板中下装手柄,板的两端各凿一孔圆眼,相邻灯板由木楔插入圆孔连接,短的可连数十节,长的可连数百节,串起古、土、野、美、稀的气韵,构成气势雄伟、千姿百态的板龙灯。玩龙灯不用手舞而由肩扛,即每一条长板均由两人用肩膀相抬。相传元顺帝(1333年~1368年)时朝廷横征暴敛,弄得民不聊生,举国民众纷纷揭竿而起。桃源九溪一带以官坪村莲花禅寺为聚集点,罗、沙、黄、彭、何姓等族首领响应农民起义,议定以正月十五玩龙灯为名,板合则为龙,板拆则为兵器,并约定以灯笼、火铳为号,元宵举事,后罗公黄公等十余族长壮烈殉难。起义虽被镇压,板龙灯却由此发扬光大。它吸纳民俗、美术、绘画、书法、音乐、舞蹈等技艺,传承了人类学、民族学、民俗学的有关内容与知识,汇集体育、娱乐、交际、观赏于一体,以特有的艺术形式反映了劳苦大众的斗争精神与生活风貌。据《湖南民间舞集成》载:“板龙灯流传在桃源北部的漆河、九溪、双溪口等地。传说参加者可保人丁兴旺,五谷丰登。抗日战争时,漆河等地耍过二百余长板,在河滩上狂跑呼叫,势如排山倒海,甚为壮观。”

板龙灯龙头龙尾

板龙灯龙尾